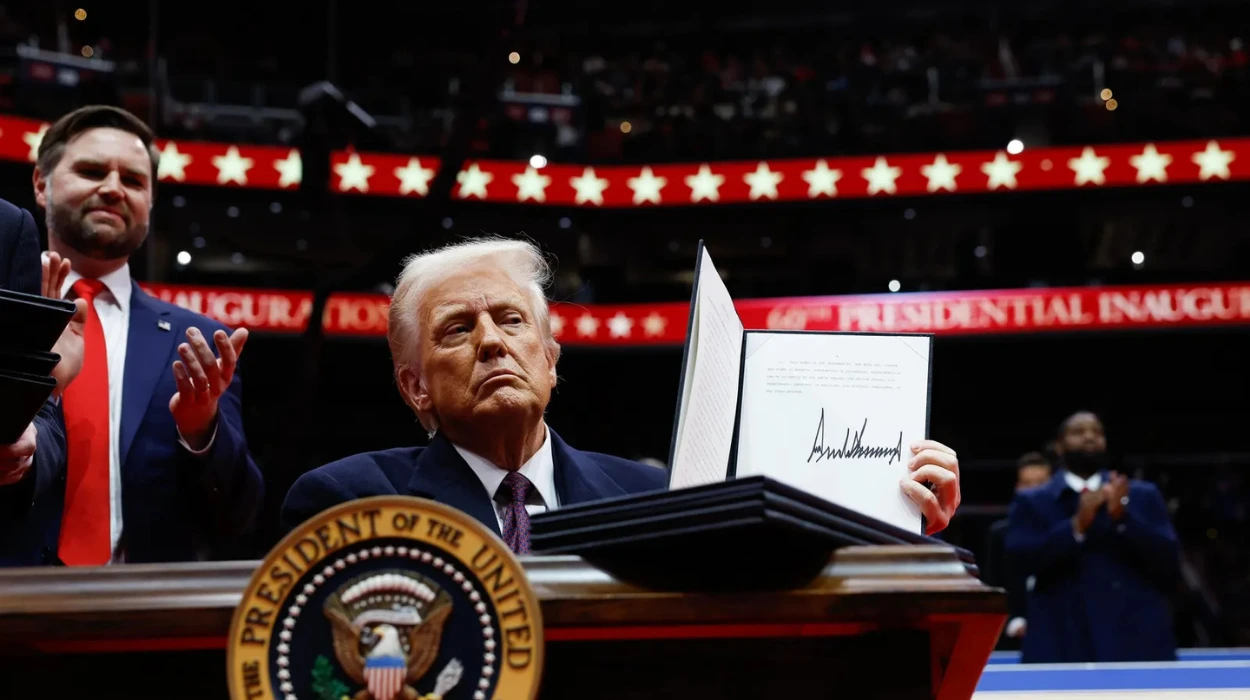

En 2025, l’administration Trump a limité le nombre de réfugiés acceptés aux États-Unis à environ 7 500 par an, soit le plus bas niveau depuis des décennies. Il s’agissait d’un renversement brutal du plafond de 125 000 fixé sous la présidence de Biden, réaffirmant la ligne dure de l’ancien président sur la politique migratoire. Cette décision a pratiquement scellé une route de réinstallation des réfugiés déjà reconnue dans le monde et marqué ce qui semble être la fin de la tradition américaine d’après-guerre consistant à offrir refuge aux personnes déplacées à travers le monde.

La politique a également attiré l’attention en raison de sa focalisation discriminatoire sur les candidats sud-africains blancs, notamment les Afrikaners, en se basant sur une supposée persécution politique et des violences foncières. Les autorités sud-africaines ont rejeté ces affirmations, les qualifiant d’exagérations politiquement motivées. La décision de l’administration Trump de donner la priorité à cette catégorie de personnes au détriment des besoins plus larges des réfugiés à l’échelle mondiale a introduit un aspect racial dans un processus traditionnellement fondé sur des critères humanitaires et légaux.

Impact sur le leadership moral et diplomatique des États-Unis

Depuis l’adoption du Refugee Act de 1980, les États-Unis ont maintenu une réputation mondiale de superpuissance humanitaire, offrant protection et réinstallation aux personnes fuyant la guerre, la persécution et la violence systémique. Ces engagements étaient fondés sur un accord bipartisan et renforcés par la collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Cet héritage est remis en question par le changement de politique opéré par Trump en 2025. Les critiques affirment qu’il constitue une violation fondamentale du principe de non-discrimination dans le processus de sélection des réfugiés et compromet l’éthique universaliste qui sous-tend la Convention sur les réfugiés et le système juridique américain qui en découle. Favoriser une communauté ethnique au détriment d’autres, dans des régions de conflit comme la Syrie, le Yémen et le Myanmar, risque de créer un précédent pouvant fragiliser le droit dans d’autres pays accueillants.

Répercussions diplomatiques

Ce privilège accordé aux Sud-Africains blancs a détérioré les relations avec Pretoria, qui a jugé la justification factuellement et moralement incorrecte. En mai 2025, le ministère sud-africain des Relations internationales a menacé de déclarer que les États-Unis pratiquaient une « humanité sélective raciale », ce qui aurait pu compromettre la coopération régionale dans des domaines comme le commerce, la sécurité et la santé.

Outre l’Afrique du Sud, des alliés majeurs des États-Unis en Europe et dans les forums multilatéraux ont critiqué la politique restreinte. Le ministère des Affaires étrangères allemand et le département des Affaires mondiales du Canada ont demandé un traitement équitable des réfugiés. Ces réactions reflètent une inquiétude plus large : les États-Unis perdent leur capacité à rester en tête des standards humanitaires mondiaux, et cela pourrait encourager des restrictions similaires dans d’autres pays.

Contexte politique intérieur et conséquences

La réduction du plafond correspond aux discours de la campagne présidentielle de Trump en 2024, qui présentait l’immigration comme une menace à la sécurité nationale et faisait appel à des sentiments nationalistes et conservateurs. L’administration justifiait sa politique par la nécessité de protéger les valeurs américaines et d’éviter la subversion par des forces hostiles, un message utilisé également durant son premier mandat.

Ces mesures ont suscité de vives critiques parmi les législateurs démocrates, les groupes de lobby pour l’immigration et les organisations religieuses. En avril 2025, le sénateur Alex Padilla (D-CA) a écrit que la race ne devait pas être un critère principal pour déterminer l’admission des réfugiés, car cela diminuerait l’autorité morale du système d’immigration américain. Selon des sondages du Pew Research Center, la population reste très polarisée : environ la moitié s’oppose aux nouvelles restrictions, tandis que deux tiers les approuvent, reflétant la polarisation nationale sur les questions d’immigration et d’identité.

Impact sur les communautés de réfugiés

Pour les réfugiés déjà en file d’attente ou en attente de réinstallation dans des zones de crise prolongée, les effets sont directs et profondément personnels. Le quota révisé a suspendu indéfiniment ou rejeté des milliers de réfugiés afghans, soudanais ou vénézuéliens ayant déjà été validés par le HCR. Beaucoup se retrouvent exposés au risque de retourner dans des conditions dangereuses ou de rester longtemps dans des pays d’accueil surchargés.

Des ONG humanitaires telles que l’International Rescue Committee et Refugees International estiment que cette politique pourrait provoquer de l’instabilité dans les États fragiles. La diminution du rôle des États-Unis dans la réinstallation ne réduit pas seulement les opportunités pour les réfugiés dans le reste du monde, elle sape également la motivation d’autres pays à poursuivre ou accroître leur accueil. Cette décision impose une pression supplémentaire sur des pays déjà surchargés comme la Jordanie, la Colombie ou le Bangladesh.

Implications pour la gouvernance mondiale des réfugiés

Historiquement, les États-Unis ont influencé les standards de politique migratoire par leur financement, la réinstallation et le leadership diplomatique. Leur retrait en 2025 crée un vide de leadership alors que la population mondiale déplacée dépasse déjà 120 millions selon les chiffres révisés du HCR.

Les acteurs humanitaires craignent que la perte d’implication américaine rende dangereuses les réformes visant à améliorer le partage des charges et à créer davantage de voies légales de migration. Le retrait des États-Unis peut être interprété par les pays anti-immigration comme une approbation implicite de leurs politiques restrictives. Les décideurs européens craignent une course vers le bas, où les exigences morales et juridiques seraient sacrifiées pour des bénéfices politiques à court terme. Cette décision pourrait également compliquer les négociations en cours sur de nouveaux accords multilatéraux concernant les déplacements liés au climat, une catégorie de migration qui devrait fortement croître dans la décennie à venir.

Défis futurs pour restaurer la crédibilité morale

Restaurer le leadership moral américain vis-à-vis des réfugiés nécessitera que les administrations futures reconstruisent des standards inclusifs et basés sur des principes. Selon les experts du Migration Policy Institute, les solutions minimales incluent non seulement l’augmentation du quota d’admission, mais aussi la création de nouvelles catégories pour les personnes déplacées par le climat, la simplification des procédures de regroupement familial et une coopération accrue avec les pays d’accueil du Sud global.

Bien que l’administration Trump considère le quota actuel comme une mesure de protection, ses conséquences à long terme pourraient entraîner l’isolement international, la perte d’influence dans les forums internationaux et un déclin de sa réputation. Les États-Unis ont ainsi porté atteinte aux cadres qu’ils avaient eux-mêmes créés et défendus pendant des décennies à travers une politique humanitaire sélective.

Le plafond de 2025 sur l’admission des réfugiés marque un tournant dans la politique d’immigration américaine. Il remet en question les obligations humanitaires traditionnelles et affaiblit l’image de soft power des États-Unis. Face à des déplacements mondiaux sans précédent, le leadership moral américain a reculé, créant un vide majeur. La manière dont cet espace sera occupé par des États antagonistes, par l’inertie ou par une future administration américaine déterminera l’avenir de la gestion mondiale des réfugiés.