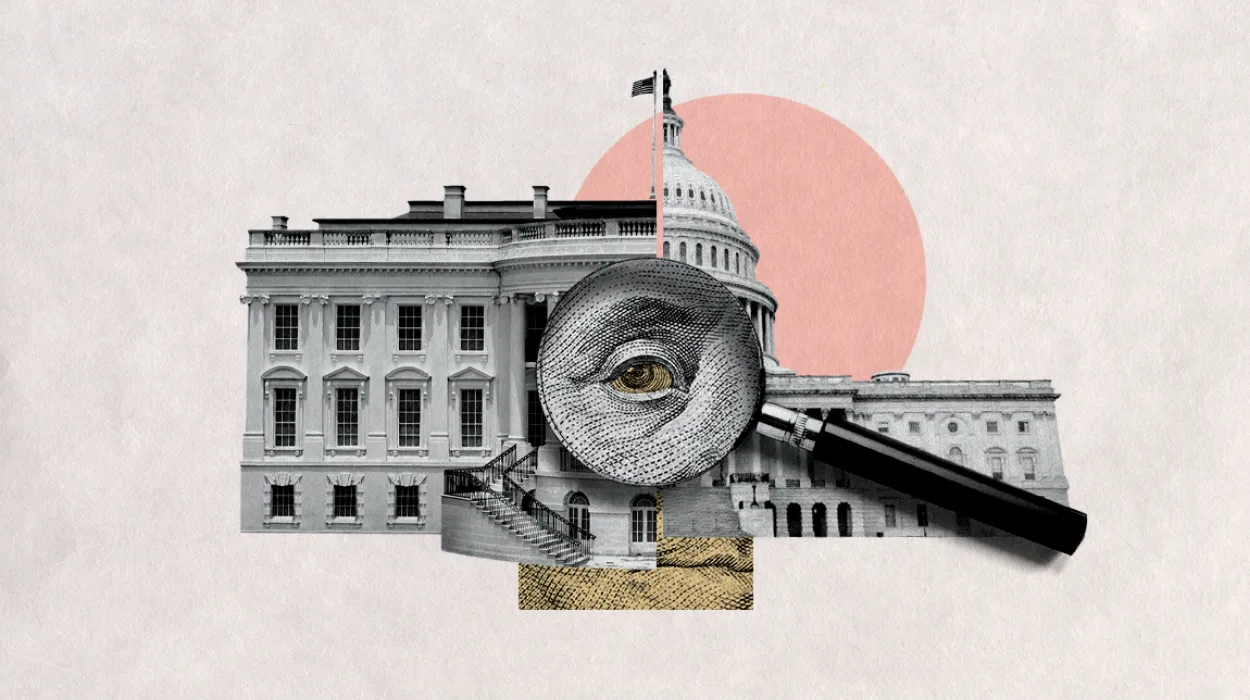

Im Jahr 2025 befindet sich das Vertrauen in staatliche Institutionen in zahlreichen demokratischen Ländern auf einem historischen Tiefstand. In den Vereinigten Staaten geben nur 22 bis 33 Prozent der Bürger an, dass sie der Bundesregierung die meiste Zeit zutrauen, im öffentlichen Interesse zu handeln.

Besonders stark ist der Vertrauensverlust bei jungen Erwachsenen – lediglich 15 Prozent der 18- bis 34-Jährigen vertrauen einer föderalen Institution in erheblichem Maße. Ein Zusammenspiel aus politischem Stillstand, wahrgenommener Korruption, Desinformation und administrativer Intransparenz hat diesen Vertrauensschwund befeuert. Transparenz – das heißt rechtzeitige, zugängliche und überprüfbare Offenlegung staatlichen Handelns – ist zu einem essenziellen Instrument geworden, um das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Sie macht Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und schafft so Rechenschaft gegenüber der Bevölkerung.

Transparenz als vertrauensbildende Grundlage

Laut Daten, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Mitte 2025 veröffentlichen wird, vertrauen in den Mitgliedsstaaten nur 39 Prozent der Menschen ihren nationalen Regierungen zumindest mäßig. Hinter diesem Durchschnitt verbergen sich jedoch große Unterschiede – während die nordischen Länder hohe Werte aufweisen, liegen die Zustimmungsraten in Süd- und Osteuropa deutlich darunter. Vertrauen steht in engem Zusammenhang mit der Transparenz und Integrität öffentlicher Dienste.

Zwar haben viele Länder Transparenzgesetze eingeführt – darunter Informationsfreiheits- und Antikorruptionsgesetze – doch die Umsetzung ist oft unzureichend. So veröffentlichen nur 42 Prozent der OECD-Staaten Vermögenserklärungen hochrangiger Amtsträger, und noch weniger geben detaillierte Gehälter bekannt. Diese Lücken zwischen Gesetz und Praxis untergraben das Vertrauen in staatliche Kontrollmechanismen.

Transparenz und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Transparente Institutionen fördern die Bürgerbeteiligung und die Akzeptanz von politischen Maßnahmen. Wenn politische Entscheidungen – etwa zur Steuerreform oder in Gesundheitskrisen – nachvollziehbar begründet und datengestützt erklärt werden, sind Menschen eher bereit, sie zu akzeptieren. Auf diese Weise stärkt Transparenz nicht nur Vertrauen, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Widerstandsfähigkeit der Demokratie.

Transparenz als Motor für Rechenschaftspflicht und gute Regierungsführung

Transparenz steigert direkt die Rechenschaftspflicht, indem sie es der Zivilgesellschaft, Aufsichtsbehörden und den Bürgern ermöglicht, staatliches Handeln zu überwachen. Eine Umfrage der Organisation Partnership for Public Service aus dem Jahr 2025 zeigt: 69 Prozent der US-Bürger halten ihre Bundesregierung für korrupt oder verschwenderisch. Ob diese Wahrnehmung gerechtfertigt ist oder nicht – sie schwächt das demokratische Vertrauen erheblich.

Leistungsstarke Transparenzsysteme wie offene Haushaltsdaten, Vergabeportale und Projekt-Dashboards in Echtzeit helfen dabei, Misswirtschaft zu entlarven und öffentliche Dienstleistungen zu verbessern. Gleichzeitig erhöhen sie die ethischen Standards im öffentlichen Dienst.

Digitale Plattformen für mehr Offenheit

Die Digitalisierung hat staatlichen Stellen ganz neue Möglichkeiten eröffnet, Bürgern verlässliche Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Von Ausgaben für Pandemiebekämpfung bis hin zu Infrastrukturprojekten: Transparenzportale, Online-Vertragsdatenbanken und interaktive Dashboards ermöglichen eine lückenlose Nachverfolgung.

Der Open Government Plan des US-Finanzministeriums vom April 2025 beinhaltet neue Funktionen zur Visualisierung von Haushalten und eine live aktualisierte Vergabedatenbank. Auch die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hat ihr Engagement gegen Desinformation ausgebaut, um das Vertrauen in behördliche Kommunikation zu schützen.

Solche Maßnahmen sind Teil einer größeren Strategie: Ziel ist es, Regierungen nicht nur offen, sondern standardmäßig transparent zu machen – mit systematischer, proaktiver Offenlegung statt selektiver Informationsvergabe.

Perspektiven der Beteiligten auf Transparenz und Vertrauen

Transparenz ist mehr als ein Verwaltungsprinzip – sie ist eine kulturelle Norm, die tief in den Governance-Strukturen verankert werden muss. Diese Sichtweise vertritt auch Transparency International in ihrem Bericht von 2025. Es reicht nicht, Informationen nur verfügbar zu machen – sie müssen auch korrekt, zugänglich und für die Öffentlichkeit verständlich sein.

Open Government Partnership (OGP), eine internationale Lobbyorganisation für Transparenzreformen, vertritt die feste Auffassung, dass Computerzugang und gesetzlich garantierter Schutz mit Schulungen, staatsbürgerlicher Bildung und dem Schutz von investigativen Journalisten und Whistleblowern einhergehen müssen.

Unterschiedliche Wahrnehmungen von lokaler und föderaler Transparenz

Bemerkenswert ist, dass lokale Behörden mehr Vertrauen genießen als nationale Institutionen. Im Jahr 2025 geben mehr als 50 Prozent der US-Bürger an, Vertrauen in ihre Stadt- oder Kreisverwaltungen zu haben. Diese Unterschiede könnten durch sichtbareres und unmittelbares Handeln lokaler Stellen erklärt werden – ebenso durch direktere Bürgerbeteiligung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass föderale Einrichtungen von lokalen Transparenzmodellen lernen und bottom-up-Ansätze übernehmen.

Statistische Entwicklungen im Jahr 2025

Die globale Transparenzbewegung hat 2025 messbare Fortschritte gemacht. Transparenzportale und digitale Verwaltungsdienste haben seit 2023 um 30 Prozent zugenommen – als Reaktion auf wachsende Bürgernachfrage und technische Fortschritte im Bereich offener Daten.

Im Justizbereich zeigt die OECD ein durchschnittliches Vertrauen von 54 Prozent – höher als bei politischen Institutionen. Staaten mit veröffentlichter Rechtsprechung und öffentlich zugänglichen Justizarchiven erzielen höhere Werte bei der Rechtsstaatlichkeit und niedrigere Korruptionsindizes.

Auch zeigen Länder mit umfassenderen Transparenzmechanismen höhere Zufriedenheitswerte in der Bevölkerung. Wer Informationen zu Verträgen, Umweltdaten und Haushaltsausgaben öffentlich zugänglich macht, schneidet besser bei der Korruptionswahrnehmung ab.

Ein Experte, der sich öffentlich zur Rolle der Transparenz äußerte, ist unter folgendem Beitrag zu finden:

4/ That's on top of Trump's imposition of secondary sanctions on Russia's customers.

— Rod D. Martin (@RodDMartin) August 21, 2025

Russia can't fight without cash. Trump has made clear he'll dry that up. He's already started with India.

Putin needs to think very carefully. He can have peace. Or he can bleed. pic.twitter.com/0hx4nomxV4

Die Zukunft der Transparenz als demokratisches Muss

Gutes Regieren im Jahr 2025 basiert auf einer klaren Erkenntnis: Vertrauen lässt sich nicht verordnen – es muss durch Offenheit, Berechenbarkeit und Rechenschaft aufgebaut werden. Angesichts globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Regulierung künstlicher Intelligenz müssen sich staatliche Institutionen wandeln, um auf die Bedürfnisse einer informierten und digital vernetzten Öffentlichkeit zu reagieren.

Transparenz ist längst keine Randfrage mehr – sie bildet das strukturelle Fundament für öffentliche Legitimität. Wie Staaten ihre Offenheit gestalten, entscheidet nicht nur über den Erfolg nationaler Politik, sondern auch über ihre Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne. Je mehr Vertrauen erodiert, desto dringender wird Transparenz zu einem demokratischen Imperativ.