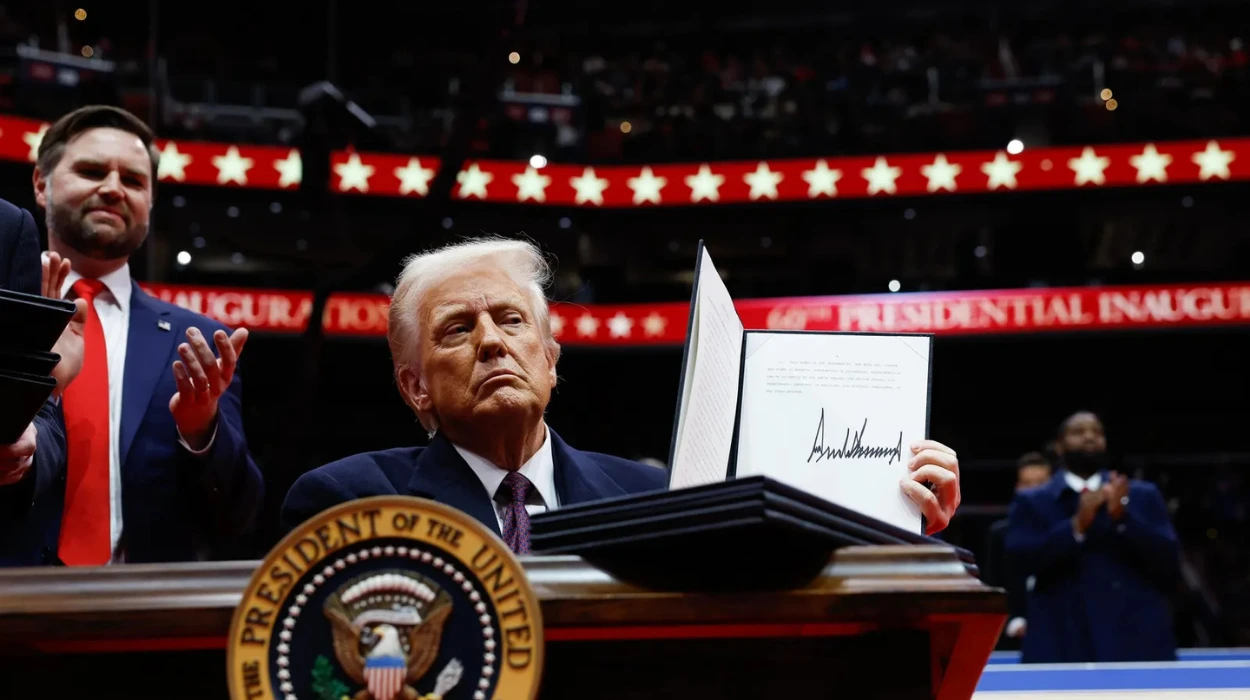

Im Jahr 2025 begrenzte die Trump Administration die Zahl der jährlich aufzunehmenden Flüchtlinge auf etwa 7.500 der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Das war eine abrupte Umkehr des Limits von 125.000, das unter Präsident Biden galt, und bekräftigte Trumps harte Haltung zur Migrationspolitik. Diese Entscheidung versiegelte faktisch eine vormals anerkannte Route zur Umsiedlung von Flüchtlingen und markierte womöglich das Ende der US-Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg, weltweit Schutzsuchenden Zuflucht zu gewähren.

Die Politik erregte zusätzlich Aufsehen, weil sie besonders weiße südafrikanische Antragsteller, insbesondere Afrikaner, bevorzugte mit der Begründung politischer Verfolgung und Landkonflikte. Die südafrikanischen Behörden lehnten diese Behauptungen ab und bezeichneten sie als politisch motivierte Übertreibungen. Trumps Entscheidung, dieser Bevölkerungsgruppe gegenüber anderen Flüchtlingen Priorität einzuräumen, brachte ein rassisches Element in ein Verfahren, das traditionell auf humanitären und rechtlichen Grundlagen beruhte.

Auswirkungen auf Amerikas moralische und diplomatische Führung

Seit Inkrafttreten des Refugee Act von 1980 galt die USA als humanitäre Großmacht, die Schutz und Umsiedlung für Menschen bot, die vor Krieg, Verfolgung und Gewalt flohen. Diese Verpflichtung beruhte auf parteiübergreifender Zustimmung und enger Kooperation mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR).

Mit der Kehrtwende der Flüchtlingspolitik im Jahr 2025 gerät dieses Erbe in Zweifel. Kritiker sehen darin eine Verletzung des Nichtdiskriminierungsprinzips bei der Auswahl von Flüchtlingen und eine Unterminierung des universalistischen Ethos hinter der Genfer Flüchtlingskonvention sowie dem US-Rechtssystem. Indem eine ethnische Gruppe Priorität erhält gegenüber Menschen aus Konfliktgebieten wie Syrien, Jemen oder Myanmar riskiert die Regierung, Präzedenzfälle zu schaffen, die das Recht in anderen Aufnahmeländern destabilisieren könnten.

Diplomatische Folgen

Die Bevorzugung weißer Südafrikaner verschärfte die Beziehungen zur Regierung in Pretoria, die die US-Rechtfertigung als faktisch und moralisch falsch verurteilte. Im Mai 2025 drohte das südafrikanische Außenministerium, die USA der „rassistischen selektiven Humanität“ zu bezichtigen, was die regionale Kooperation in Bereichen wie Handel, Sicherheit und Gesundheit gefährden könnte.

Auch Verbündete wie Deutschland und Kanada kritisierten die restriktive Flüchtlingspolitik. Das Auswärtige Amt Deutschlands und die kanadische Global Affairs forderten eine faire Behandlung aller Flüchtlinge. Diese Reaktionen spiegeln Befürchtungen, dass die USA ihre Rolle als globale moralische Instanz verlieren könnten, und befürchten, dass andere Staaten restriktive Politiken nachziehen.

Innenpolitischer Kontext und gesellschaftliche Spaltung

Die Reduzierung der Flüchtlingsquote entspricht zentralen Themen der Trump-Kampagne 2024, in der Einwanderung als Sicherheitsbedrohung dargestellt wurde und nationalistische, kulturkonservative Gefühle angesprochen wurden. Die Regierung rechtfertigte ihre Politik mit dem Schutz amerikanischer Werte und der Verteidigung gegen feindliche Einflüsse.

Diese Maßnahmen stießen auf scharfe Kritik von Demokraten, Einwanderungsorganisationen und Kirchen. Senator Alex Padilla erklärte im April 2025, dass Rasse nicht als Kriterium zur Auswahl von Flüchtlingen dienen dürfe, da dies die moralische Autorität des US-Einwanderungssystems untergrabe. Laut Umfragen des Pew Research Centers war die Gesellschaft tief gespalten: Etwa die Hälfte lehnte die Beschränkungen ab, während zwei Drittel sie befürworteten ein Spiegelbild der Polarisierung bei Fragen von Einwanderung und Identität.

Folgen für Flüchtlingsgemeinschaften

Für Flüchtlinge, die bereits in Warteschlangen standen oder vom UNHCR überprüft wurden, sind die Auswirkungen direkt und gravierend. Tausende Afghanen, Sudanesen und Venezolaner wurden auf unbestimmte Zeit zurückgestellt oder gänzlich abgelehnt. Viele stehen nun vor der Rückkehr in unsichere Gebiete oder müssen in überlasteten Aufnahmeländern ausharren.

Humanitäre Organisationen wie das International Rescue Committee und Refugees International warnen, dass diese Politik Instabilität in schwachen Staaten fördern könnte. Die reduzierte Rolle der USA in der Umsiedlungsarbeit droht nicht nur, Aufnahmezahlen zu senken, sondern auch die Motivation anderer Staaten zur Aufnahme zu schwächen. Länder wie Jordanien, Kolumbien und Bangladesch, die bereits überdurchschnittlich viele Geflüchtete versorgen, werden dadurch zusätzlich belastet.

Globale Implikationen für das Flüchtlingsmanagement

Historisch beeinflusste die USA Flüchtlingspolitik durch finanzielle Beiträge, Umsiedlungen und diplomatische Führung. Ihr Rückzug 2025 hinterlässt ein Machtvakuum, während die Zahl der Vertriebenen laut UNHCR auf über 120 Millionen angestiegen ist.

Flüchtlingsorganisationen befürchten, dass der Rückzug der USA Reformen zur gerechten Lastenteilung und zur Schaffung legaler Migrationswege behindert. Länder mit restriktiven Tendenzen könnten die US-Entscheidung als stillschweigendes Signal interpretieren. Europäische Entscheidungsträger warnen vor einem „Wettlauf nach unten“, bei dem moralische und rechtliche Standards zugunsten kurzfristiger politischer Ziele geopfert werden. Zusätzlich könnte die US-Entscheidung laufende Verhandlungen über neue internationale Vereinbarungen zu klimabedingter Vertreibung erschweren – ein Thema, das in den kommenden Jahren stark zunehmen dürfte.

Zukunftsaufgaben zur Wiederherstellung moralischer Glaubwürdigkeit

Um moralische Führungsansprüche zurückzugewinnen, müssen künftige Regierungen die inklusiven und wertorientierten Standards neu beleben. Experten des Migration Policy Institute schlagen vor, nicht nur die Aufnahmequoten zu erhöhen, sondern auch neue Kategorien wie klimabedingt Vertriebene zu schaffen, Verfahren zur Familienzusammenführung zu vereinfachen und aktiv mit Aufnahmestaaten des Globalen Südens zu kooperieren.

Obwohl die Trump-Regierung ihre restriktive Flüchtlingspolitik als Schutzmaßnahme darstellt, könnten langfristige Folgen Isolation, Einflussverlust und ein Imageverlust für die USA sein. Das Land untergräbt damit das System, das es selbst über Jahrzehnte mitgestaltet und verteidigt hat.

Die Flüchtlingsobergrenze von 2025 markiert einen Wendepunkt in der US-Einwanderungspolitik. Sie stellt traditionell humanitäre Verpflichtungen infrage und schwächt das moralische Ansehen Amerikas. Angesichts globaler Fluchtbewegungen entsteht ein Vakuum, das entweder von präskriptiven Staaten, Untätigkeit oder einer zukünftigen US-Führung gefüllt werden muss – mit weitreichenden Folgen für den Umgang mit Flüchtlingen weltweit.